一周忌のお供え菓子折りおすすめ20選!

一周忌には法要が執り行われるだけでなく食事が振舞われて故人を偲ぶことがあります。そんな一周忌に招かれた場合は故人や家族に失礼のないよう、故人の供養と感謝の気持ちを伝えたいもの。

こちらの記事では気持ちの伝わる一周忌のお供え物としておすすめの菓子折りや選び方、お菓子や手土産を渡す時のマナーやタイミングなどについて紹介します。

こちらの記事では気持ちの伝わる一周忌のお供え物としておすすめの菓子折りや選び方、お菓子や手土産を渡す時のマナーやタイミングなどについて紹介します。

一周忌の意味とは?

故人が亡くなって一年後の命日に行われるのが一周忌です。家族や親族、親しい友人が集まって法要を執り行い、法要の後には食事が振舞われることもあって、故人を偲ぶとともに、改めて故人の供養を願う大切な仏教行事です。

地域や宗派によって細かい内容は異なりますが、多くの地域や宗派では故人が亡くなってから一年目という区切りの時期で、所謂「喪中」はこの一周忌までの一年間を指します。

また、亡くなってから日がまだ浅い時期に執り行われる法要であるために、「年忌」と呼ばれる決められた年ごとにおこなわれる法要の中では最も重要であるという考えもあります。

地域や宗派によって細かい内容は異なりますが、多くの地域や宗派では故人が亡くなってから一年目という区切りの時期で、所謂「喪中」はこの一周忌までの一年間を指します。

また、亡くなってから日がまだ浅い時期に執り行われる法要であるために、「年忌」と呼ばれる決められた年ごとにおこなわれる法要の中では最も重要であるという考えもあります。

一周忌に渡すお供え物の菓子折りの掛紙と表書き

一周忌のお供え物に菓子折りを持参するときは、掛紙を忘れないようにしましょう。

掛紙の種類

掛紙には大きく分けて慶事用と弔事用の二種類があります。誤って慶事用を用意すると大変失礼となるので、確認して必ず弔事用を用意しましょう。

弔事用の掛紙は水引が黒白や黄白、双銀といった色目で、不幸が一度きりとなるように結び切りになっているのが見分け方です。

弔事用の掛紙は水引が黒白や黄白、双銀といった色目で、不幸が一度きりとなるように結び切りになっているのが見分け方です。

表書きと名入れ

掛紙の真ん中の水引の上に書く表書きは「御供」「御仏前」「御香料」などと書きます。

水引の下には名前を書きます。この時、苗字だけやフルネームなど特に決まりはありませんので、故人や親族との関係を考えて書きやすいほうを選びましょう。

なお、表書きと名前を書く際には黒の筆ペンなどを使用します。略式のボールペンやカラーペンを使うのは失礼にあたるのでやめましょう。

水引の下には名前を書きます。この時、苗字だけやフルネームなど特に決まりはありませんので、故人や親族との関係を考えて書きやすいほうを選びましょう。

なお、表書きと名前を書く際には黒の筆ペンなどを使用します。略式のボールペンやカラーペンを使うのは失礼にあたるのでやめましょう。

一周忌のお供え物の菓子折りの渡し方

一周忌のお供え物の菓子折りは法要の会場に着いたら法要の主催者である施主の方に渡します。手渡す際の注意ですが、必ず両手を使って渡しましょう。

一周忌のお供え物に限ったことではありませんが、贈る品物を片手で渡すことは失礼にあたるのでやめましょう。

また、これもお供え物に限ったことではありませんが、菓子折りを紙袋に入れたり風呂敷に包んだりして持参した場合は必ず紙袋や風呂敷から出して、表書きが相手から読めるようにして手渡しましょう。

手渡す際には施主へ「御仏前にお供えください」と言い添えるようにするとより丁寧です。

一周忌のお供え物に限ったことではありませんが、贈る品物を片手で渡すことは失礼にあたるのでやめましょう。

また、これもお供え物に限ったことではありませんが、菓子折りを紙袋に入れたり風呂敷に包んだりして持参した場合は必ず紙袋や風呂敷から出して、表書きが相手から読めるようにして手渡しましょう。

手渡す際には施主へ「御仏前にお供えください」と言い添えるようにするとより丁寧です。

一周忌のお供え物の菓子折りを渡すタイミング

手渡す際に「御仏前にお供えください」と言い添えることからわかるように、お供え物は本来法要の際に仏前に供えるものです。

そのため、お供え物の菓子折りは訪問してからできるだけ早めに手渡すようにしましょう。

ただし、手渡すのは家族や親族への挨拶を終えてからです。早めに渡そうと思うあまり、挨拶が疎かにならないように注意が必要です。

そのため、お供え物の菓子折りは訪問してからできるだけ早めに手渡すようにしましょう。

ただし、手渡すのは家族や親族への挨拶を終えてからです。早めに渡そうと思うあまり、挨拶が疎かにならないように注意が必要です。

一周忌のお供え物の菓子折りの金額相場

一周忌の際にはお供え物の菓子折りだけでなく香典も用意します。あまりに高価なお供え物は家族や親族を恐縮させることになりかねないため、あまりおすすめできません。

香典の金額は幅広く、数千円から数万円となることもありますが、お供え物の菓子折りは3,000〜5,000円前後を目安と考えるのがよいでしょう。

香典の金額は幅広く、数千円から数万円となることもありますが、お供え物の菓子折りは3,000〜5,000円前後を目安と考えるのがよいでしょう。

一周忌のお供え物の菓子折りの選び方

こちらではお供え物の菓子折りを選ぶポイントをご紹介します。

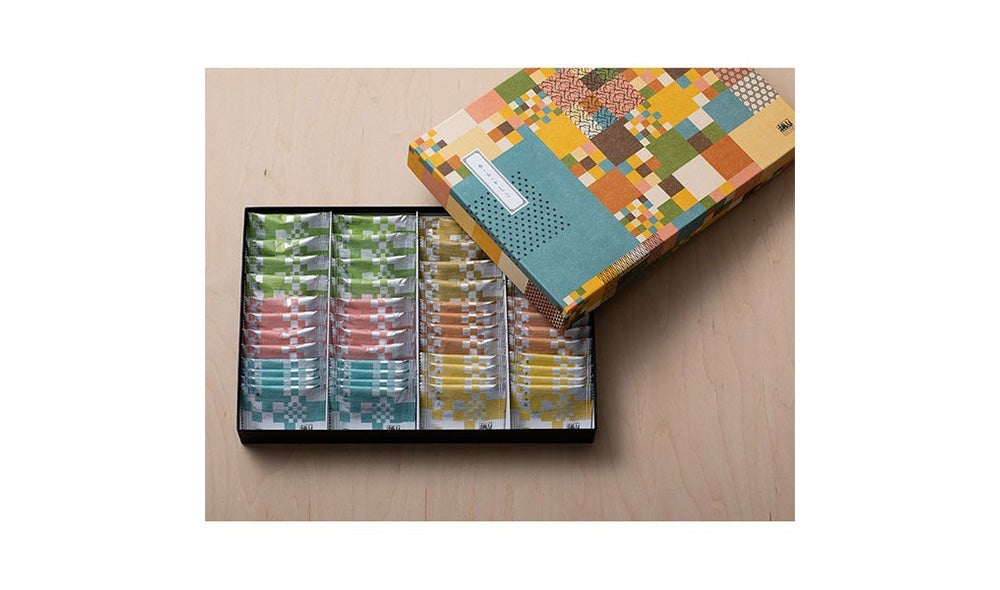

1. 小分けになっていて軽い品物

お供え物の菓子折りは法要の後に参列した方たちで分け合い持ち帰ります。そのため、小分けの包装になっているかが品物を選ぶ際のポイントです。

また、荷物の多い法要の帰りに邪魔になることのないようかさばらずに軽い品物も喜ばれるでしょう。

また、荷物の多い法要の帰りに邪魔になることのないようかさばらずに軽い品物も喜ばれるでしょう。

2. 参列者の年齢層を考慮した品物

参列する方の年齢層を考慮するのも品物を選ぶ際のポイントです。年配の方が多く参列するような一周忌の法要ではあっさりとした和菓子や柔らかいお菓子がおすすめです。

一方で、家族連れが多く、子どもの参列も多いような法要であれば洋菓子やゼリーもおすすめです。

一方で、家族連れが多く、子どもの参列も多いような法要であれば洋菓子やゼリーもおすすめです。

3. 参列者の数を考えた品物

参列する方の人数も考えるのも品物を選ぶ際のポイントです。あまり大きな法要ではなく参列する方も少ないようであれば、大量のお供え物は家族や親族を困らせてしまいます。

また、賞味期限が短い品物を大量に送るとせっかくのお供え物の菓子折りが無駄になってしまう恐れもあります。参列する方の人数を考えた品物を選ぶことがポイントです。

また、賞味期限が短い品物を大量に送るとせっかくのお供え物の菓子折りが無駄になってしまう恐れもあります。参列する方の人数を考えた品物を選ぶことがポイントです。

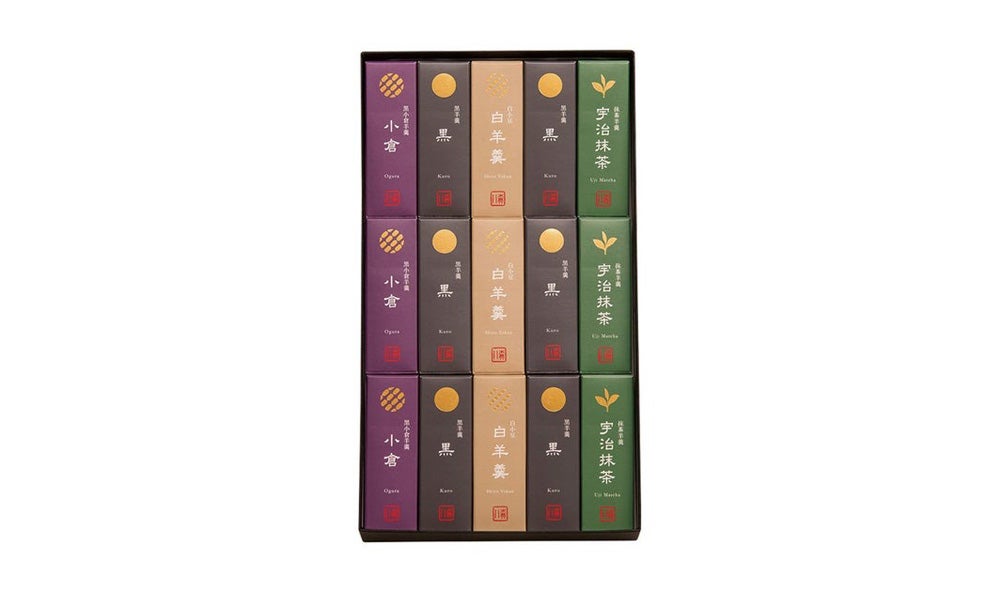

一周忌のお供え物の菓子折りおすすめ10選[和菓子]

柔らかく小豆の豊かな甘みを楽しめる羊羹は年配の方にもおすすめの菓子折りです。また、軽く持ち帰りやすい煎餅やおかきもおすすめです。

菓子折りの定番の饅頭もおすすめで、年配の方から子どもまで広く喜んでもらえるでしょう。

菓子折りの定番の饅頭もおすすめで、年配の方から子どもまで広く喜んでもらえるでしょう。

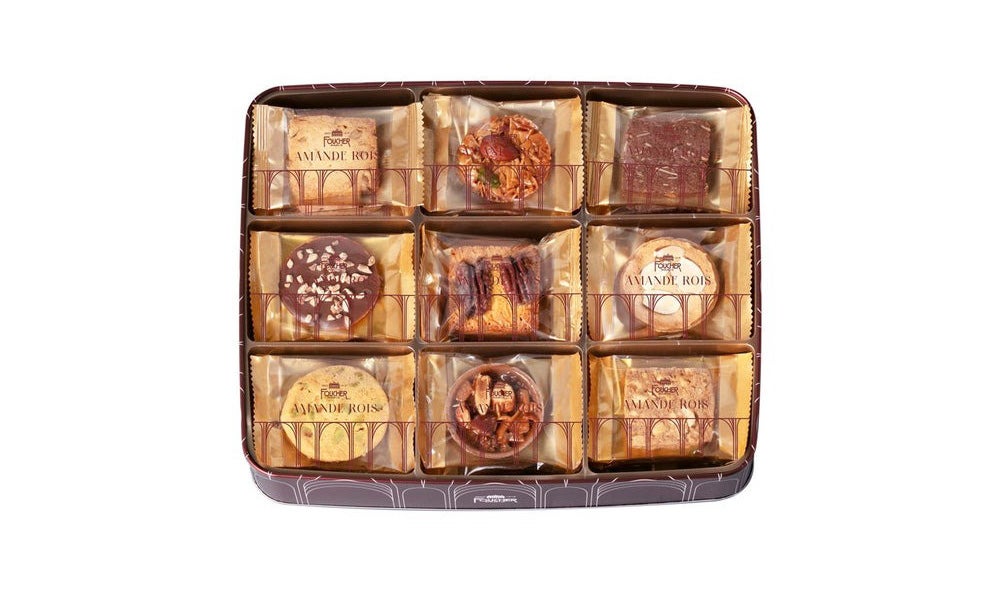

一周忌のお供え物の菓子折りおすすめ10選[洋菓子]

軽く持ち帰りやすいクッキーやマドレーヌなどはおすすめの菓子折りです。子どもや女性だけでなく年配の方にも喜んでもらえるでしょう。

また、家族連れが多く参列されるような法要では家族で楽しめるゼリーもおすすめです。

また、家族連れが多く参列されるような法要では家族で楽しめるゼリーもおすすめです。

1. ゴディバ「ラングドシャクッキーアソートメント」

チョコレートブランドとして有名なゴディバのクッキーアソートメント。チョコレートを練りこんで軽やかに焼き上げたラングドシャでチョコレートをサンドした商品です。

3. ユーハイム「ユーハイムバウム12個」

ユーハイムは創業1909年。日本で初めてバウムクーヘンを焼いた、カール・ユーハイムから受け継がれるドイツ菓子を「純正自然」で提供しています。乳化剤や膨張剤を使わずに素材の力を使い、油脂はバターだけで焼きあげた味わいと豊かな香りが楽しめます。

4. アンリ・シャルパンティエ「フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ21個入」

おいしさを求めて進化をかさねてきたフィナンシェと、創業当時から愛され続けているマドレーヌ。アンリ・シャルパンティエを代表する焼き菓子2種の詰め合わせ。

8. ガトーフェスタ ハラダ「グーテ・デ・ロワ カカオ」

ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ カカオ」はチョコレートと、ローストしたカカオ豆を粉砕したカカオニブをフランスパンに練り込みガトーラスクに仕上げた逸品。

ガトーラスクのサクサクとした食感とバターの美味しさと共に、カカオの香り、ほろ苦さが楽しめます。

ガトーラスクのサクサクとした食感とバターの美味しさと共に、カカオの香り、ほろ苦さが楽しめます。

大切な節目に気持ちの込もった菓子折りを

一周忌の意味からお供え物の菓子折りのマナー、そして、選び方までをご紹介しました。故人が亡くなってから1年の大切な節目に、故人の供養を思いながら参列した方々に喜んでもらえるお供え物を選んでみてください。